1857 का विद्रोह सशस्त्र विद्रोह के साथ-साथ शुरू हुआ था, जो कि ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ उत्तरी और मध्य भारत में पनपना शुरू हो गया था। छावनी क्षेत्रों में आगजनी की घटनाओं से जुड़े असंतोष के छोटे-छोटे संकेत शुरुआत में ही सामने आने लगे थे।

बाद में मई,1857 में बड़े पैमाने पर विद्रोह भड़क उठा और प्रभावित क्षेत्र में पूरी तरह से युद्ध में बदल गया। इस युद्ध से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और अगले 90 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग पर ब्रिटिश सरकार (ब्रिटिश राज) का सीधा शासन स्थापित हो गया था।

1857 के विद्रोह के कारण

1857 के विद्रोह के कारक के रूप में चर्बी वाले कारतूसों और सैन्य शिकायतों के मुद्दे पर अत्यधिक जोर दिया गया है। हालांकि, हाल के शोधों से यह निकल कर आया है कि कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण नहीं था। वास्तव में विद्रोह उत्पन्न करने के लिए सामाजिक-धार्मिक-राजनीतिक-आर्थिक जैसे कई कारणों ने मिलकर काम किया।

-सामाजिक और धार्मिक कारण: अंग्रेजों ने भारतीयों के सामाजिक-धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की अपनी नीति को छोड़ दिया था। सती उन्मूलन (1829), हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856)। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और धर्मांतरण के अपने मिशन को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई। 1850 के धार्मिक अधिनियम ने पारंपरिक हिंदू कानून को संशोधित किया। इसके अनुसार, धर्म परिवर्तन से किसी बेटे को अपने बुतपरस्त(बाइबल न मानने वाला व्यक्ति) पिता की संपत्ति पाने से वंचित नहीं किया जाएगा।

-आर्थिक कारण: ब्रिटिश शासन के कारण गांव की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई थी और कृषि का व्यावसायीकरण हुआ, जिससे किसानों पर बोझ पड़ा था। 1800 से मुक्त व्यापार साम्राज्यवाद को अपनाया गया और गैर-औद्योगिकीकरण और धन का निकास हुआ, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में गिरावट आई।

-सैन्य शिकायतें: भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व के विस्तार ने सिपाहियों की सेवा स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। उन्हें अतिरिक्त भत्ते के भुगतान के बिना अपने घरों से दूर एक क्षेत्र में सेवा करने की आवश्यकता कर दी गई थी। सैन्य असंतोष का एक महत्वपूर्ण कारण जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, 1856 था, जिसने आवश्यकता पड़ने पर सिपाहियों के लिए समुद्र पार करना अनिवार्य बना दिया था। 1854 के डाकघर अधिनियम ने उनके लिए निःशुल्क डाक सुविधा वापस ले ली थी।

-राजनीतिक कारण: ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम बड़ा विस्तार डलहौजी के समय में हुआ। डलहौजी ने 1849 में घोषणा की कि बहादुर शाह द्वितीय के उत्तराधिकारी को लाल किला छोड़ना होगा। हालांकि, बघाट और उदयपुर का विलय रद्द कर दिया गया और उन्हें उनके शासकों के साथ घरों में बहाल कर दिया गया। जब डलहौजी ने करौली (राजपूताना) में डॉक्टराइन ऑफ लैप्स को लागू करना चाहा, तो निदेशकों की अदालत ने उसे खारिज कर दिया।

1857 के विद्रोह से जुड़े लोग

| बैरकपुर | मंगल पांडे |

| दिल्ली | बहादुर शाह द्वितीय, जनरल बख्त खान |

| दिल्ली | हकीम अहसानुल्लाह (बहादुर शाह द्वितीय के मुख्य सलाहकार) |

| लखनऊ | बेगम हज़रत महल, बिरजिस कादिर, अहमदुल्लाह (अवध के पूर्व नवाब के सलाहकार) |

| कानपुर | नाना साहब, राव साहब (नाना के भतीजे), तांतिया टोपे, अजीमुल्ला खान (नाना साहब के सलाहकार) |

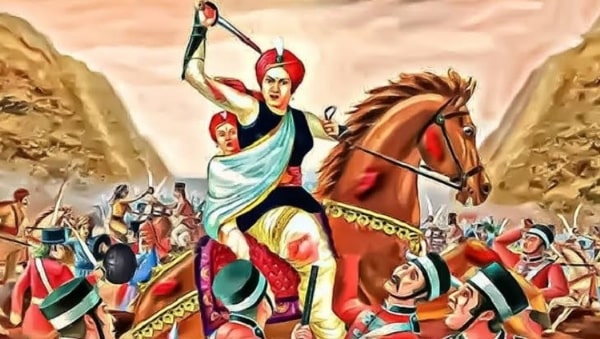

| झांसी | रानी लक्ष्मीबाई |

| बिहार (जगदीशपुर) | कुंवर सिंह, अमर सिंह |

| इलाहबाद और बनारस | मौलवी लियाकत अली |

| फैजाबाद | मौलवी अहमदुल्ला (उन्होंने विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद घोषित किया) |

| फर्रुखाबाद | तुफजल हसन खान |

| बिजनौर | मोहम्मद खान |

| मुरादाबाद | अब्दुल अली खान |

| बरेली | खान बहादुर खान |

| मंदसौर | फिरोज शाह |

| ग्वालियर/कानपुर | तांतिया टोपे |

| असम | कंडापरेश्वर सिंह, मणिरामा दत्ता |

| ओडिसा | सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही |

| कुल्लू | राजा प्रताप सिंह |

| राजस्थान | जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह |

| गोरखपुर | गजाधर सिंह |

| मथुरा | सेवी सिंह, कदम सिंह |

विद्रोह से जुड़े ब्रिटिश अधिकारी

| जनरल जॉन निकोलसन | 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया (लड़ाई के दौरान गंभीर घाव के कारण जल्द ही निकोलसन की मृत्यु हो गई)। |

| मेजर हडसन | दिल्ली में बहादुर शाह के पुत्रों और पौत्रों की हत्या कर दी। |

| सर ह्यू व्हीलर | 26 जून 1857 तक नाना साहब की सेना से रक्षा। ब्रिटिश सेना ने 27 तारीख को इलाहाबाद में सुरक्षित आचरण के वादे पर आत्मसमर्पण कर दिया। |

| जनरल नील | जून 1857 में बनारस और इलाहाबाद पर पुनः कब्ज़ा कर लिया। कानपुर में उन्होंने नाना साहब की सेना द्वारा अंग्रेजों की हत्या का बदला लेने के लिए भारतीयों की हत्या कर दी। विद्रोहियों के विरुद्ध लड़ते हुए लखनऊ में मृत्यु हो गई। |

| सर कॉलिन कैम्पबेल | 6 दिसंबर, 1857 को कानपुर की अंतिम पुनर्प्राप्ति। 21 मार्च, 1858 को लखनऊ पर अंतिम कब्जा। 5 मई, 1858 को बरेली पर पुनः कब्जा। |

| हेनरी लॉरेंस | अवध के मुख्य आयुक्त, जिनकी 2 जुलाई 1857 को लखनऊ में विद्रोहियों द्वारा ब्रिटिश रेजीडेंसी पर कब्जा करने के दौरान मृत्यु हो गई। |

| मेजर जनरल हैवलॉक | 17 जुलाई, 1857 को विद्रोहियों (नाना साहब की सेना) को हराया। दिसंबर 1857 में लखनऊ में निधन हो गया। |

| विलियम टेलर एंड आई | अगस्त 1857 में आरा में विद्रोह का दमन किया। |

| ह्यू रोज़ | झांसी में विद्रोह को दबाया और 20 जून, 1858 को ग्वालियर पर पुनः कब्जा कर लिया। सम्पूर्ण मध्य भारत और बुन्देलखण्ड को उनके द्वारा ब्रिटिश नियंत्रण में लाया गया। |

| कर्नल ओन्सेल | इनके द्वारा बनारस पर कब्जा कर लिया गया था |

विद्रोह के असफलता के कारण

-कुछ स्थानीय शासकों जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होल्कर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, सिंध और कश्मीर के शासकों और नेपाल के राणा ने बिट्रिश सरकार को सक्रिय समर्थन प्रदान किया।

-विद्रोहियों के सैन्य उपकरण अधिक उन्नत नहीं थे। कुशल नेतृत्व का तुलनात्मक अभाव था।

- कुछ बुद्धजीवी भारतीयों ने भी इस मुद्दे का समर्थन नहीं किया था।

विद्रोह का प्रभाव

-विद्रोह मुख्यतः सामंती चरित्र का था और इसमें कुछ राष्ट्रवादी तत्व भी थे।

-भारत सरकार अधिनियम, 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया।

-ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सेना को सावधानीपूर्वक पुनर्गठित किया गया था।

पढ़ेंः भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य कौन-सा है, जानें

Comments

All Comments (0)

Join the conversation